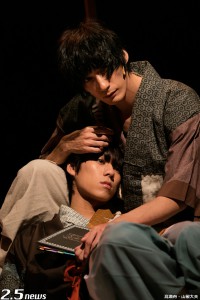

【インタビュー】本格文學朗読演劇 極上文學『春琴抄』演出キムラ真さんインタビュー

作家のフィルターを通した世界を朗読劇で表現する

――前回公演の森鴎外の『高瀬舟・山椒大夫』をDVDで拝見したんですけど、登場人物の言葉遣いっていうのが、たとえば谷崎なんかは良い例ですけど、作家さんのフィルターを通したものの見方が、物事の描写であるとか言葉遣いに非常によく表れていて、だからそういうところで朗読と相性がいいのかなという気もするんですよね。

キムラ:極上文學では、本当にわかりづらいものは直しますが、なるべく原作の文体の通りにやるようにしています。今回の『春琴抄』は大阪の商家の大阪弁を使うんですけど……その当時の言葉を今も使っているキャストはもちろんいません。でも、その会話のところだけは原作どおりに、ちょっとこだわってやりたいですね。標準語に直すとただ名前を呼んでるだけだけど、原作にある言葉を関西の言葉を使って言うと、すごく艶のある言葉に聞こえたりとかするので、今回は当時の言葉を使うっていうのにチャレンジしたいですね。

――いま大阪の人たちが使ってる言葉と、当時の大阪の人たちの使ってた言葉っていうのはちがいますし、大阪も地域によっても少しずつ言葉がが違ったりするので、特に今回ののヒロイン・春琴の場合は、非常にいいおうちの娘というのが言葉としゃべり方でわかりますよね。

キムラ:今回、大阪公演もあるので気を使いますね。その……偽関西弁って、特に地元の方が聞かれるのは、嫌だと思うんですよ。でも今おっしゃられたように当時の言葉を使ってる人はもう居ないので、まったく同じ言葉を再現するってことっていうよりも、当時のしゃべり方の気品を再現するのを目指したいですね。発音とかイントネーションを一つ一つ細かくやるんじゃなくて。そのほうが、大阪で見ているお客さまも「ああ、違和感無いなー」とか「あ、昔こういう風に爺ちゃん婆ちゃんとかひい爺ちゃんとか喋ってたんじゃないかな」って思ったときにすごい親近感がわいて『春琴抄』の物語の根源にある自己犠牲や愛とかも自分たちにつながるものがあるんだなと実感して見てもらえるんじゃないかなと思います。

――『春琴抄』は映画化もされていて、たとえば原作を読んでいなくても、あらすじはけっこう頭に入ってらっしゃる方が多いメジャーな作品でもありますよね。

キムラ:しかも今回は朗読劇です。物語は読んで伝えることができるんですが、表現方法として、目の見えない人の朗読劇っていう……見なきゃ読めないんですけど、それをどう表現するかっていうのをこの企画が上がった時からずっと考えています。

――確かにそうですね。目が見えないのに朗読しているというのがシチュエーション的には難しいところですね。

キムラ:春琴と佐助の愛がお互いにつながるんですよ。その時に目の見えない二人の心に何が浮かんだのかなっていう、その瞬間の絵とか光だったりっていうのをお客さんと共有できたら、それが達成できるんじゃないかなと思っていて、どう演出にするか考えています。それって、劇場に来ないと見えないことだと思うんです。見せ方じゃなくって、見えないもの。朗読の仕方だけじゃなくてDVDだと伝わらない視覚以外の嗅覚だったり、目の中の光ってあるじゃないですか、だからこそ今回は劇場で見ていただきたいと思っています。極上文學は、毎回、写真集やパンフもDVDもすごいクオリティが高くて美しいんですが、今回は劇場でしか見られない演出方法っていうのを特別に考ないと、究極の愛っていうのは表現できないのかな、なんて考えています。

舞台とお客様とのコラボレーションで完成する芝居

――いわゆる作品の持つ空気っていうのがありますよね。谷崎文学は描写が繊細ですよね。それを劇場での朗読を通して五感で表現するわけですね。

キムラ:極上文學は、見ていただいた舞台プラスお客さんがそれを頭の中で想像、解釈してくれたもので完成することをいつも目指してるんです。谷崎は、いまおっしゃられたように細かく描写しているので、全部表現しなくても言葉を聞いてれば、情景が浮かぶんですよね。じゃあそれがどんな匂いだったのか、どんな気候だったの、春琴たちの心にどういう風に映ってたのか……そこまで行けたらと思っています。

――お客さんがそれぞれの心の想像力をはたらかせて……

キムラ:そこで完成させたいんですよ、舞台だけじゃなくて! だから、お客さんが入んないと、劇場じゃないとできない演出にしたいんです。

――そこが映画と違うところですよね

キムラ:そうです。全部見せない……小説で初めて読んだ時の、あの想像力って一番すごいと思うんですよね。でもそれに、プラスをしたいんです。

――それに加えて、音読の魅力ですよね。谷崎に限らずですが、音読した時の言葉の気持ちよさというのがありますね。

キムラ:極上文學でチョイスしている作品・作家さんは、素晴らしい方ばっかりなんですよね。もちろん現代にも素晴らしい作家さんはいらっしゃいますが、極上文學の演出になってから、なんで100年残るのかっていうことを良く考えるんですよね、たとえばシェークスピアがなぜ現代まで残ってるんだろうとか。残っているものには意味があって、古いだけじゃなくて、それがベースになったり、その人だけにしかないものがあったり、それを伝えていかなくちゃならないっていうものがあると思うんですよね。

――たとえば、原作を読んでないで見にくるお客さまってけっこういらっしゃるとおもうんです。逆に舞台を見て、原作ってどんなのだろうって……思ってもらえるっていう。

キムラ:それが目的の一つでもあるんですよね。僕はもともと文学なんてまったく読まない、縁がないと思っていました。でも、極上文學がきっかけで読みました。

みなさん最初は、文学っていうだけで、難しいと思っちゃうんです。でも、まず舞台を見てから読むと、イメージがリンクするじゃないですか。すごく読みやすくなって、「文学ってこんなに面白いんだ。昔のものなのに」「じゃこの人の他の作品は?」って手が伸びていかれる方がやはり多いみたいで、それだけで極上文學をやっている意味があるなと思っています。

コメント ( 0 )

トラックバックは利用できません。

この記事へのコメントはありません。