【インタビュー】本格文學朗読演劇 極上文學『春琴抄』演出キムラ真さんインタビュー

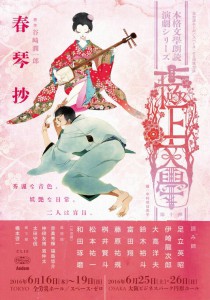

本格文學朗読演劇 シリーズ第 10 弾 極上文學『春琴抄』

演出 キムラ真さんインタビュー

『極上文學』は、日本文学の上質な世界観を朗読を行う“読み師”とパフォーマーである“具現師”からなる構成で立体的に表現し、良質なビジュアルと音楽、動いて魅せるスタイルでワンランク上の表現へのこだわりが人気のシリーズ。10作目となる今回は、マゾヒズムを超越した耽美主義で献身的な愛の姿を描く、谷崎潤一郎の『春琴抄』が上演される。

今回は演出のキムラ真さんに、極上文學の目指すところや今回の『春琴抄』本公演の見どころ、またキムラさんならでは視点で文学と朗読劇のミックスメディアの可能性等について語ってもらった。

100年前から変わらない感覚や景色があるはず

――まず、本格文學朗読演劇と銘打たれた「極上文學」についてお聞きします。DVDで前回の公演『高瀬舟・山椒大夫』を拝見してHPも確認させていただいたところ、取り上げる作品が明治から戦前までのいわゆる純文学と呼ばれる分野に集中していますが、この時代を選ぶことのこだわりや朗読との相性などの作品選びのこだわりなどは、強く持たれているのでしょうか。

キムラ:作品はプロデューサーたちが選んでいるんです。僕が演出するうえで考えているのは、約100年前の頃にも、ほぼ今の僕たちと同じ言葉を使う人たちがいて、当然時代は変わっているとは思うけれど、共通するものが絶対あるはずだということです。たとえば、命に対してとか愛に対しての向き合い方とか。それから、極上文學を演出する上で一番大事にしているのが日本の美しさなんですが、その情景は、その時代の人物を演じることで今も再現できるものだとも思うんです。今は見えなくなっていても、舞台上で、見ているお客様の中に再現できるんじゃないかと思うんですよ。江戸時代だと、明治維新っていう大変革の溝みたいなものがあって、それがもう難しくなってしまうので、今まで10回、この時代を取り上げているわけです。

江戸から明治になって……ちょうどそこで物語が文学と呼ばれて、写本や木版から活版になり大量印刷が出来るようになって、本がたくさん刷れるようになり、文字として媒体として多くの読む人に伝わっていった。大衆に多く読まれるようになったんです。そこで、作家同士お互いの情報も入ってくるし、その中でより個人のオリジナリティを出そうとして、切磋琢磨したことによってその時代が特に熱いっていうか、

――いろんなジャンルが

キムラ:そう、いろんなジャンルがいっせいに花開いた。だから文学に特化して選んでいても、毎回違うジャンルに見えるのが、あの時代なのかな、なんて思っています。

――確かにこの時代っていうのは多くの作家さんがいらっしゃって、それこそ明治以前と違って活版印刷された大量の本があったり新聞の連載小説があったりして、たとえばAという作家さんがBという作家さんのメジャーな新聞の連載をみると、やっぱり思うところがあるわけですよね。そこでみんな「良いものを書こう」と競争するような。

キムラ:それ以前だと、写本のように複製するにも多くの人の手が必要だった。だから作家が思ったことが、そのまま伝わることが難しかったと思うんですね。他の人たちが写本して、それが間違ったらどんどんどんどん違って伝わったりとか。不一致と言うと、僕は演出するときに、結構調べる演出家で、以前は演出する作品を調べつくして、本も原作も読みつくすんですけど、そうすると極上文學の脚本との不一致が起きる時もあるんですよ。脚本の作家さんが「この作品では今回こういう風にやりたい」と考えていて、でもそれが僕が原作を読んだ解釈による演出プランとぶつかると、おかしなことになるから、いまは、原作をそんなに読み込まないようにしてるんです。まずは極上文學の台本をしっかり読んで、でそれから『春琴抄』だったら作者の谷崎をしっかり調べるようにします。調べていくと、明治から戦前の作家さんって作品に自分を投影してて、しっかり時代も入っていて、作家の個性が登場人物の言葉遣いとかに現れているんです。

コメント ( 0 )

トラックバックは利用できません。

この記事へのコメントはありません。